当サイトにおける「基礎論」とは

基礎論では、公認心理師法にもとづき、特定の領域に限定されない基礎的で重要な知識をまとめてあります。公認心理師の仕事や、義務等についてです。

公認心理師法には、公認心理師の仕事として、

一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。

二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

が挙げられています。四は一次予防的な活動について、一から三は「心理に関する支援を要する者」に対する関りについての記述です。この、特に一から三は、個々が独立した仕事というよりも、相互に関連を持つプロセスの中から、分節化して取り出した仕事としてみることができます。なぜならば、一なくして二、三は成り立たないからです。二、三に書かれている「助言、指導その他の援助」をおこなう際には、かならず「心理状態を観察し、その結果を分析すること」、つまりアセスメントが前提としてあるはずです。

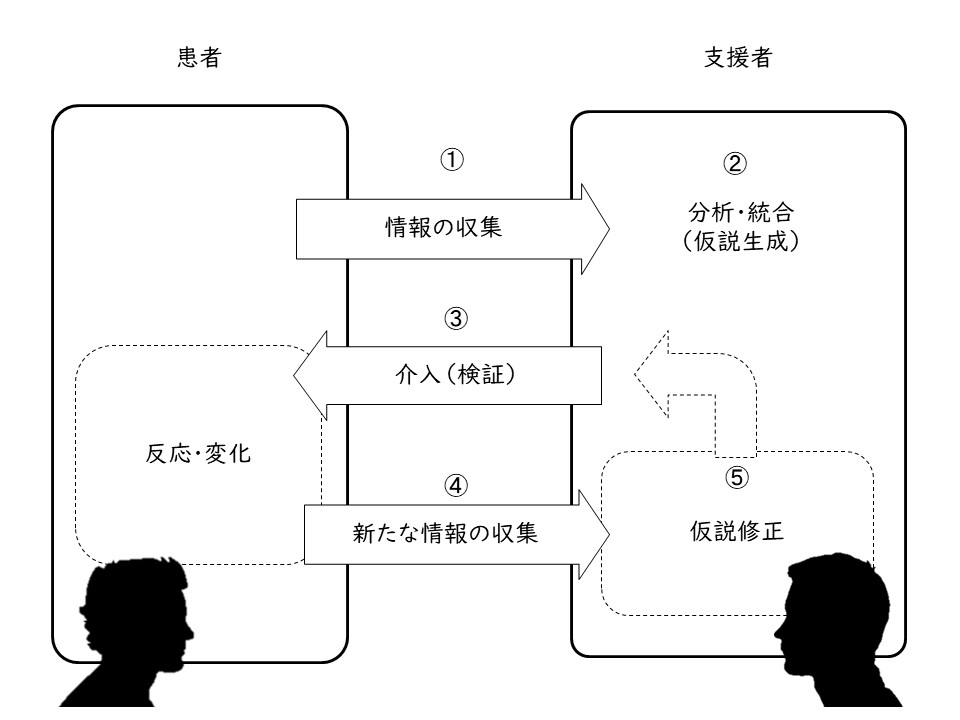

当サイトでは、公認心理師の仕事を、

①情報収集

②情報の分析・統合(仮説の生成)

③介入(仮説の検証)

④新たな情報の収集

⑤新しく得られた情報を踏まえた仮説の修正

という循環的な過程をたどるものであると想定しています。⑤で修正された仮説はそれに基づく介入によって検証され、そこから得られた情報で仮説がさらに修正されていきます。

このプロセスと、公認心理師法にある心理師の仕事を照らし合わせるならば、心理に関する支援を要する者の心理状態の観察(第2条第1項)、その結果の分析(第2条第1項)と、援助(第2条第2項、第3項)は、それぞれ、観察が①(④)、分析が②(⑤)、援助が③の過程にあたると考えられます。

情報収集の方法には、観察法や面接法など様々なものがありますが、ここでは情報収集の方法の一つとして「心理検査」を取り上げます。

また、分析の枠組みにも様々なものがあります。オリエンテーションの違いは、この分析や統合の仕方の違いでもあるでしょう。分析の枠組みにあわせて、情報が収集されていくといった面もあると思います。得られた情報は、様々な水準で統合されていきます。ここでは、その枠組みの一つとして「疾患・症候群・症状」を取り上げます。

最後に援助の方法も様々です。それらを「治療法・援助法」としてまとめました。それぞれのリンクから詳細へ進んで確認してみてください。

さらに、公認心理師法には義務等として章が設けてあります。そこには、「信用失墜行為の禁止」、「秘密保持義務」、「連携等」、「資質向上の責務」が挙げられています。これらについても、臨床活動における基礎的な知識として、本基礎論で取り上げています。

公認心理師の義務等

公認心理師の仕事

- 臨床活動の進め方

- 心理面接の進め方